张大千的传奇人生:一妻三妾六情人的故事

1919年,五四运动爆发之前,上海书画家曾熙老人的家中,举办了一场拜师仪式。

仪式现场,烛火在红色的蜡烛头顶左右晃动燃烧着,一颗颗长烛泪从蜡烛顶部的凹槽落下,地下铺着一叠长长的红毡。一个年轻人跪在红毡上,双手撑地,恭恭敬敬地磕了三个响头。

这个拜师的年轻人刚20岁,从日本归国,名叫张正权。

拜师礼成,自此,他跟随曾先生,先学双钩临摹,再学楷书、魏碑;他天赋极高,深受老师喜欢,学得不亦乐乎。

但是有一天,张正权突然失踪了,杳无音讯。失此得意门生,曾先生急得捶胸顿足。

不久,有人跑进屋来找曾先生。

那人告诉曾师,张正权出家当和尚了。

曾老听完,迅速从椅子上站了起来,眉毛上扬,花白胡子不停地抖动,然后突然脚掌离地,又狠狠踏下,边跺脚边说:“这成何体统!”

学到一半,突然跑去当和尚,其实张正权并非意志不坚,这跟一个女人有关。

这个女人名叫谢舜华,是张正权的表姐。

“舜华”是木槿花的别称,出自《诗经》中的《郑风·有女同车》:“有女同车,颜如舜华。”

小时候,张正权的二哥叫张正权背书,张正权背不出来。住在对面屋子里的谢舜华担心他会挨揍,就将要背诵的作业,如绿豆般密密麻麻地抄写在自己的左手手掌上。然后扬起手掌,给支支吾吾哽住喉咙的张正权提示。

但很快就被二哥发现了,二哥非常生气,他要打戒尺,不只打弟弟一个人。

谢舜华也得一起挨。

“你还没有跟我弟弟结婚,就和他一起作弊,欺骗人,将来他还做得了好人吗?”

当时,二哥就是这样训斥谢舜华的。

闻言,谢舜华没有多说和辩驳。

她10岁就和张正权定了娃娃亲,对于张正权来说,谢舜华既像母亲,又似恋人。那只写满绿豆字的手掌,无数次抚平张正权孩提时的孤寂、烦闷和伤感。

后来,张正权随二哥赴日学习绘画和印染,他本打算归国后就和谢舜华完婚。

1919年下旬,谢舜华因干血痨与世长辞。

张正权悲痛万分,他想回内江(四川省内)老家奔丧吊唁,却逢张勋率“辫子军”在北平搞复辟,兵荒马乱寸步难行。

痛失挚爱又无可奈何的张正权,决定从佛学中寻找情绪的出口。

他来到了松江的禅定寺,这里的住持逸琳法师是名重一时的大法师,精通中国古典诗词和理论。

逸琳法师为他取法名“大千”。

逸琳法师对他说:

“我为你取名‘大千’,就是想让你认识到世界之大无边无涯而且包罗万象,只有胸怀万物、探广究微,锲而不舍、精诚专一,才能探索到大千世界的无穷内涵。”

佛学果然博大精深。

但是细品,你会发现“张大千”这个名字的诞生,根本原因是一个女人。

张大千早期画作曾用“啼鹃”落款,取杜鹃啼血之意,为的就是纪念谢舜华。

出家后,张大千一度立志与青灯古佛为伴,坚守对表姐纯贞之爱,超然世外,终身不娶。

然后,1920年,21岁的张大千回老家娶了自己的第一位妻子曾正蓉。

曾正蓉体态丰腴,矮矮胖胖,并不悦目,和张大千也没有感情基础,主要是父母之命媒妁之言。

在穿着喜袍,拿着红绸,抓住盖头的一角扯开看到新娘子真容的那一刻,他才意识到自己“成家了”。

结婚3个月,张大千决定重返上海。

临行前,张母语重心长地说:“(你)当新郎还没有当和尚的时间长……”

成了家的张大千,回到恩师曾熙处继续学习画画。2年后,他的笔力已非同一般,在上海有了相当的名气。

不久,他还迎娶了自己的第二位夫人——黄凝素。

黄凝素嫁给张大千时才16岁,面容姣好,身材苗条,并且略懂绘画,很受张大千的喜欢。

张大千画的不少仕女图,正是以她为模特。

黄夫人为张大千生了8个孩子,养育了10个子女,对张家堪称“功勋卓著”。

有了一妻一妾之后,张大千依旧很嗨。

1927年,他应日本人江滕陶雄的邀请,前往朝鲜。在这里,他结识了能歌善舞的朝鲜姑娘池春红。

两人语言不通,只能用手势交流,却十分投缘。

平日里,春红为张大千展纸磨墨,观张大千作画,看画笔尖端于纸张上滑动,沿轨迹汇成气韵十足的画卷。偶尔烦闷,她便伸臂展腰,为张大千舞上一曲。

两人日久生情,转眼张大千归期已到,有了将池春红一起带回的想法。

他挑了一张自己和池春红的合影,试探性地写了一首诗寄给夫人黄凝素,诗名就叫《与春红合影寄内子凝素》,诗是这么写的:

“依依惜别痴儿女,写入图中未见狂。

欲向天孙问消息,银河可许小星藏。”

“银河”黄凝素收到后,表示绝对不行。

于是,张大千只能把池春红留在异国,独自归来。

1934年,35岁的张大千又有艳遇,这次的对象是北平女艺人怀玉,当年怀玉也仅有16岁,张大千喜欢得不得了。

曾这么赞道:“玉手轻钩粉薄施,不将擅口染红脂。”后来他画给何应钦的《背插金釵图》正是以怀玉为模特。

怀玉那一双纤纤小手,几乎成了张大千画美人玉手的模本。

但当张大千意欲把怀玉纳为妾时,黄凝素再次强烈反对,家人也因为怀玉的艺人身份不同意其过门。

这桩情事只好再度作罢。

不过,与怀玉生情仅一年之后,张大千叒邂逅了另一位女子——杨宛君。

那是1935年的夏季,张大千在北京中山公园水榭举办个人画展,遇到了身为北平城南观音阁曲艺演员的杨宛君。

当时杨宛君在台上唱的是一曲《黛玉葬花》。

她13岁登台唱京韵大鼓,面容秀美,身段婀娜,堪称才貌双全。看到这样的杨宛君,张大千适时地赞道:

“杨小姐的大鼓唱得太好了,听来感人肺腑,对我的绘画有很大的启示。”

不仅赞美了杨宛君的唱功,又强调了自己的优势。很快两人便生了情愫,感情迅速升温。

这次张大千学乖了,先征求家人的同意,又求好友牵线,最终抱得美人归,将杨宛君娶为了自己的第三位夫人。

自此,张大千有了一妻两妾,家里十分热闹。

家里一热闹,偶尔就得出去散散心。

据说有一天,张大千至日落都没有回家且音讯全无,平日里他在山上游览,从不曾有过到黄昏还不归家的先例。

莫不是又出家当和尚了?

一妻二妾和其他家人紧张得半死,全军出动找了一个通宵。终于在山腰的一个小洞内,找到了张大千。

当时他正闭目冥坐,宛如达摩祖师。三个女人心下一惊:果然是又想出家了!

片刻后,看到找了自己一夜的三位太太,张大千睁开眼睛说:“你们干什么大惊小怪的?”

后来事件原委被揭开,原来张大千这次离家出走,是因为三位太太联手对付他。

二夫人黄凝素甚至用铜尺作武器,敲打到了张大千手上,于是大画家愤然离家。

纵使才华横溢,有时也抵不过生活的一地鸡毛。或许正因为如此,张大千才需要有人来支撑他的精神世界。

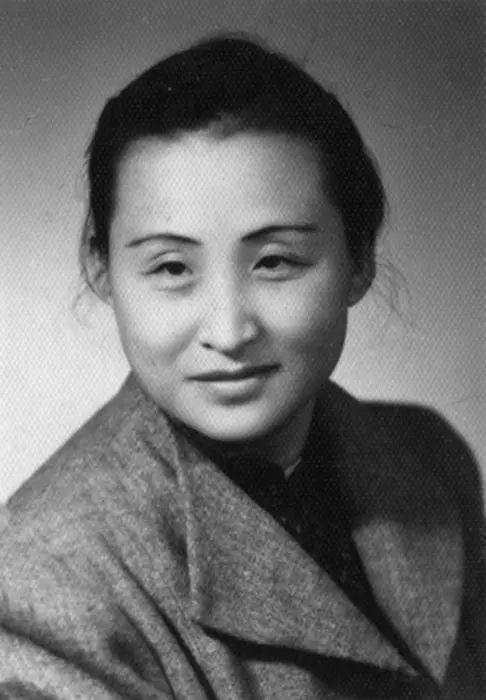

这个人就是他的红颜知己——李秋君。

李秋君名祖云,字秋君,有画室瓯湘馆,家境显赫,绘画天赋极高。因为家庭原因和自身喜好得以广结名流,机缘下她和张大千相识。

当时,李秋君的父亲想撮合二人,但张大千觉得自己已有妻室,让名门千金当妾?

实在是不合适,他非常自觉地拒绝了:

“李府名门望族,自无把千金闺女与人作妾的道理,而我也无停妻再娶道理。”

从此,张大千唤李秋君作“三妹”,毕生未有半点逾本分的言行,却“情比金坚”。

张大千每到一个国家,就会收集一点儿那里的泥土,装在信封里寄给李秋君,信封上情意绵绵地写着:“三妹亲启”。

偶有艺术上的想法,他也会记录下来寄给李秋君。

这种通讯,一直持续了数十年。张大千“大风堂”的弟子们直接管李秋君叫“师娘”,后来她也拜张大千为师,模仿张大千的画风几可乱真。

《春申旧闻》里说她的仿作“几夺张大千之席”。

两人合作的作品数不胜数。对张大千来说,三妹是人生里的白月光,是对坚硬现实的一种抽离,在李秋君这里,张大千可以肆无忌惮、自由自在地做张大千。

他的红颜有很多,但当中真“知己”唯李秋君最称得上。

1937年7月7日,日本全面侵华的炮声在卢沟桥拉响。

由于杨宛君和几个孩子身处北平,卢沟桥事变不久后,张大千抵北平。

这时的北平已没有了往日的美丽风韵,大街上行人稀少,大部分商店都关门停业。张大千和夫人、孩子及家人搬回了罗贤胡同的四合院。

在北平,张大千亲眼目睹了日本人的暴行,他为此气愤不已,将之告诉了很多友人。碍于身份,很快,张大千就被日本人“请”到了司令部。

“请张先生来是调查军纪的事。你说日本兵有抢劫、强奸、杀人的情况,请列举出来,如果调查属实,我们整顿军纪;如果查无此事,你要负责任。”

张大千就这样被扣了一个月。在这期间,外界发行的报纸上登出“张大千因侮辱皇军,已被枪毙”的消息。

张大千捉住了这个机会,跟日本人说:“上海谣传我已被枪毙,我要到上海去澄清。”

这才成功脱险。

张大千是幸运的,但他远在朝鲜的红颜池春红就没有那么好运了。

1939年,占领了朝鲜的日本人意欲非礼池春红,池春红奋力反抗,终于死在了日本人的枪口之下。

张大千得知这个消息后悲痛万分,他立马请好友为池春红修葺墓碑,并亲自书写碑文“池凤君之墓”,落款是“张爱敬立”。

后来,他以逝去的池春红为原型,创作了《红拂女》系列仕女画,并题诗:“恨无侠骨有回肠,如此江山愧欲死。”

挚爱逝去,江山破碎,这个时期的张大千少不了悲苦的情绪。

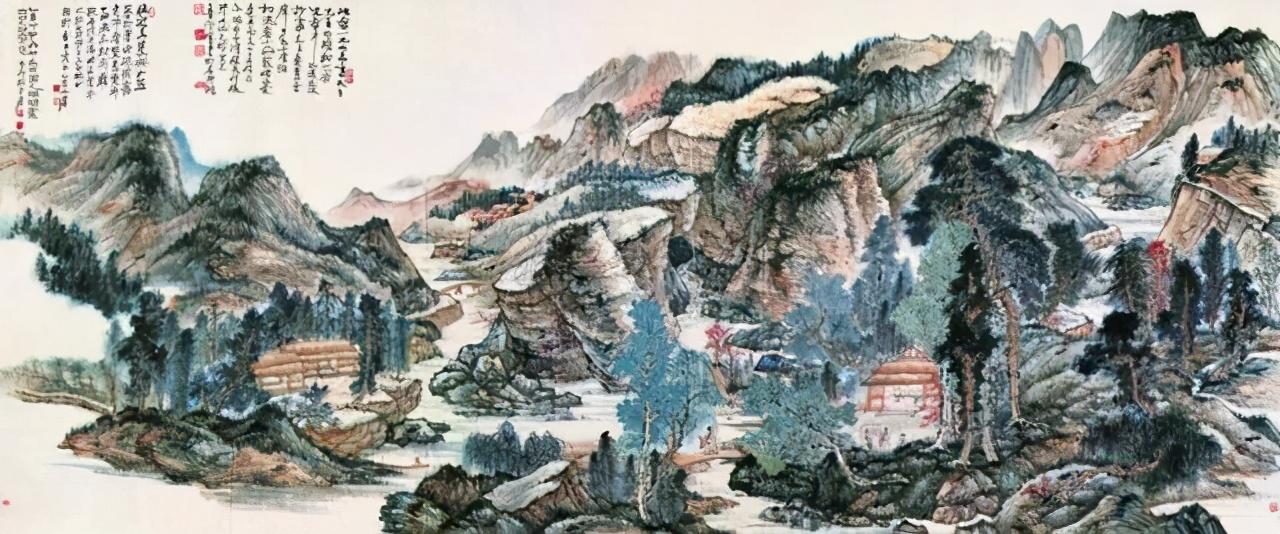

但他仍旧将心思寄于绘画之上。

1941年,张大千前往敦煌莫高窟临摹壁画,两位夫人杨宛君与黄凝素陪伴左右。

说起这两位,张大千曾在他的《柳荫仕女》中落款“内子文素,姬人畹君”。

指的即是她们。可见在张大千心中,她们的地位同等重要,然而这二人的结局却并不相同。

1945年,日本人投降。

听到这个消息,暂居成都的张大千兴奋地画了一张《苍茫幽翠图》,并盖上“秋迟”的印玺,盼远在上海的“三妹”李秋君有一日能见到此画。(然而后来此画一度被没收,李秋君终其一生也未能得见)

日本人投降两年后,嫁给张大千25年并为他生了8个孩子的黄凝素,向张大千提出离婚。

离婚的原因并不复杂,48岁张大千的心早已不在黄凝素的身上,两人感情已淡漠多年,对于张大千的风流,黄凝素向来不满。

再者,当时的黄凝素有了新的心上人。

那人是她的一位牌友,曾为她空虚而贫乏的精神世界送去过许多暖意。遭张大千冷落多年的黄凝素,太需要这种滋养了。

同时1947年,张大千又迎娶了第四房太太徐雯波,她比张大千小30岁,是张大千女儿的同学,过门时,已有身孕。

种种累积,让40岁的黄凝素跟张大千提出了离婚。

张大千对这位跟随自己多年的妻子,也不无愧疚,他给了黄凝素一大笔离婚费,两人正式分手。

1948年,上海艺界名流聚于李秋君的瓯湘馆,庆贺张大千和李秋君的50寿辰,两人当场合作了一幅《高山流水图》。

席间,篆刻家陈巨送上一枚印章,上面刻着——

百岁千秋。

将李秋君和张大千的名字,包括寿辰总和刻入印中,被传为一时佳话。

合庆后,两人还在上海购置墓地,互写了碑文,相约百岁之后同穴而眠。

1949年12月,张大千带着四夫人徐雯波从成都离开大陆。

离开前夕,他将当年在敦煌临摹的壁画等260幅精品交杨宛君保管,并嘱咐她说:

“你如生活困难,可以卖掉一部分。”

历史的车轮滚滚前行。

岁月,白了青丝,老了城墙,起了楼阁,碎了瓦砾,让很多事物发生了变化。

张大千离开了大陆,辗转东南亚、南美和欧洲,他被誉为中国画家“500年来第一人”,盛名依旧。

而关于他的女人们:

黄凝素跟张大千离婚后,那一大笔离婚费很快就被那位跟她如胶似漆的牌友悉数骗走;

穷困和漂泊始终困扰着杨宛君。为了防蛀虫和霉变,她花了很多钱购买各种材料,保护张大千交给她的画作。宁自己挨饿、飘零孤苦,也从未变卖过一幅;(这批画作后来在征得张大千同意后,被捐赠给国家)

正室曾正蓉于上世纪60年代去世,身为张大千第一位正式过门的妻子,曾正蓉说自己是“感情上被遗弃的人”;

怀玉那双纤纤细手的俏影,则始终隐现在张大千的画作里;

而张大千最好的知己,“三妹”李秋君,在1971年死于那场浩劫之中。她终身未嫁,精神上始终与张大千保持高度同频。

当年她病重时,张大千说:“你我虽合写了墓志铭,但究竟死后能否同穴,实在令我心忧。”

没曾想一语成谶。1949之后,两人天各一方,欲相见,只得寄愿周公。

唯有徐雯波,得以一直伴在张大千身旁。

1983年4月2日,张大千在台北与世长辞,享年84岁。

他一生的主题,几乎可以总结为“绘画和女人”。

回看起来,或许正因有这些红粉知己,张大千在起起伏伏的历史洪流里才不至颓靡,他的画才时时散透出浓郁的生命力。

有的时候,消遣人生对抗时局,最好的良药竟是情欲。

爱情永远是艺术启航的燃油。

没有它的人正襟危坐,搔首踟蹰,脖子吊断,大腿扎穿,也写不出锦绣文章,画不出传世佳品。有它滋养的人,却“绣口一吐,便是整个盛唐”。

嫉妒,着实令人嫉妒。

所以说,爱情,是人生的必需品。

那些说红颜祸水,情爱误人的,绝对是胡说八道。

生而为人,少当和尚,多谈恋爱,才是真理。

本文作者 | 谢必安

责任编辑 | 柳叶叨叨

鲁公网安备37020202370211号

鲁公网安备37020202370211号