吴冠中:一生追求美的勇士精神

吴冠中,第一位获授“法国文艺最高勋位”的中国籍画家,中国画坛“最后一位大师”。

吴冠中童年

1

吴冠中小时候,

家到学堂的路上有一座石桥,

“桥下,是拥挤的船帆。

船帆近大远小,最远处,

便成了一个小点,

这是我最早接触到的透视现象。”

这是吴冠中的第一堂美术课,

“它就像鲁迅笔下的乌篷船,

亲切而难忘。”

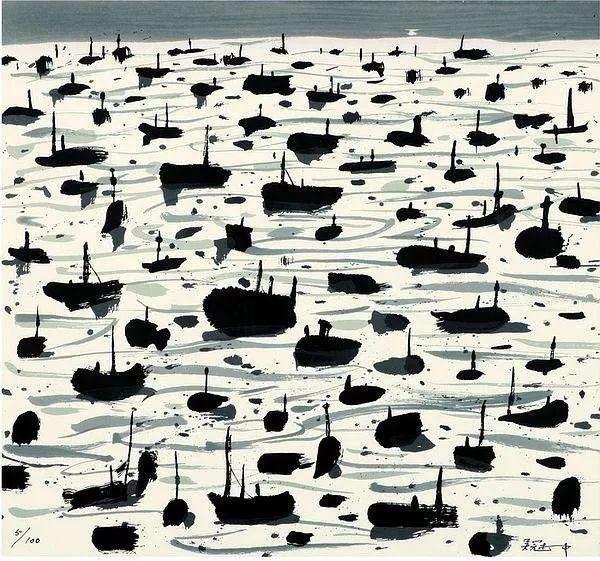

《渔港》

每逢过年,一个叫缪祖尧的老画家,

总会来吴冠中家作客,

“我经常去缪老师家看他画画,

他的画室窗口掩映着绿油油的芭蕉……”

这是吴冠中的第二堂美术课,

“我接触到了绘画之美。”

吴冠中的母亲是个文盲,

但她极具审美天赋,

“她给我织过一件毛衣,

她织了拆,拆了织,费尽心思,

那件毛衣如同艺术品一般别致。”

这是吴冠中的第三堂美术课,

“哪怕是一个文盲,她也不一定是美盲,所有人都爱美。”

留法三剑客(从左至右):吴冠中、赵无极、朱德群

17岁,吴冠中认识了朱德群,

后者是国立杭州艺专的学生。

一天下午,他带吴冠中去参观艺专,

艺专里,到处都是图画和雕塑,

“我感觉受到异样世界的冲击,

就像婴儿睁开眼初见的光景。”

这是吴冠中的第四堂美术课,

“美如此有魅力,十七岁的我轻易拜倒在她的脚下!”

父亲坚持让他读工业,

而他不得不辜负父亲的期望:

“我最担心的就是父母的悲伤,

然而悲伤也挽救不了我这个受诱惑的浪子。”

他满怀苦涩违背父命,

考上艺专,走上人生“歧途”。

《夜宴越千年》

2

一开始,吴冠中的写生课从国画入手:

苏堤垂柳、断桥残雪、平湖秋月。

当时的校领导,

几乎清一色都留法回来的,

因此校图书馆里的画册和期刊主打法国。

一个异样的世界深深吸引了吴冠中,

“塞尚、梵·高、高更、马蒂斯、毕加索……在17岁的年纪,

我就爱上了那些不为国人熟知的大师。”

学校同时开设了法文课,

黄纪兴担任法文老师,

“很多学生连中文都困难,

见了黄老师都躲着走。”

吴冠中却无比珍惜这门课,

“学了法文,就有机会去看看梵·高。”

吴冠中与朱碧琴

毕业后,吴冠中在重庆大学任教,

期间,他邂逅了来自湖南的朱碧琴,

两人相知、相恋,步入婚姻殿堂。

就在这时,教育部准备组建战后第一批留学生,

当中有一个留法绘画的名额。

重大校长张洪沅找到吴冠中:

“助教不是职业,只是前进道路的中转站,如不前进,便将淘汰。”

这番话,坚定了吴冠中留学的决心。

最终,吴冠中争取到了唯一的名额;

与此同时,朱碧琴也分娩在即。

一边是大肚子的爱人,

一边是法国梦的召唤,

吴冠中再一次深陷抉择的痛苦。

朱碧琴把祖传的金镯子卖了,

给吴冠中买了块表:

“去吧,远渡重洋,有个手表方便。”

她又把一件赶织的毛衣递给吴冠中,

黯然转过头:“除了我,再不会有人愿意嫁给你。”

1947年赴欧洲留学生

3

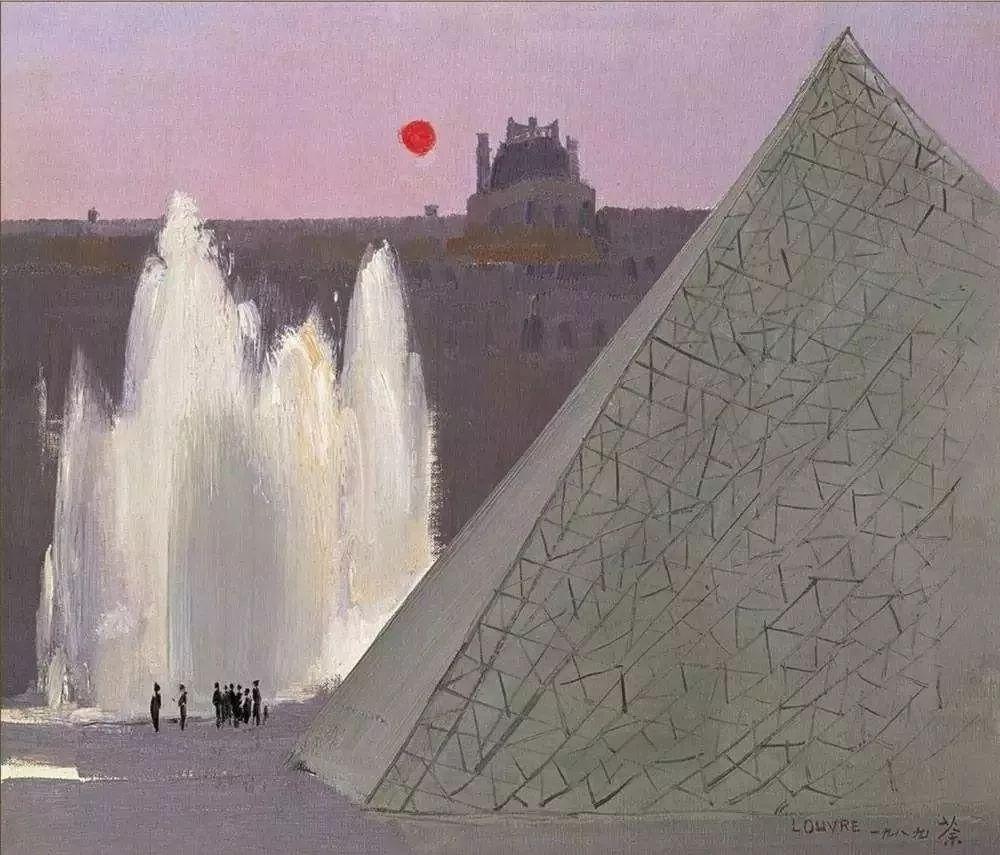

1947年夏,吴冠中一到巴黎,

就如饥似渴冲进了卢浮宫。

他一人在断臂维纳斯面前看得入神了,

管理员突然走过来问他:

“在你们国家,没有这种珍宝吧?”

面对管理员的高傲神情,

吴冠中急了:“这是你们的东西吗?这是希腊的,是被强盗抢来的!

你们还抢了我们祖先的脑袋,

就藏在吉美博物馆!”

向往法国,法国却中伤了他,

这让吴冠中有些受不了,

“我感受到不得不用法语跟对方吵的羞耻。”

《卢浮宫》

跟国内画国画不同,

在巴黎,主要画油画,

绘画的对象主要是裸模。

“有次来了个青年女模特,

大家称赞她形体很美,

但只来了三天,她就不来了,

她投塞纳河自杀了。”

吴冠中第二次意识到,

法国并非看起来那么美好,

“她那么美,美却害了她。”

有次旅行坐公交,

他用硬币买了票。

“售票员把硬币捏在手里,

转头向我邻座的外国人售票。

他给的纸币,需要找零,

售票员顺手将硬币找给他,

他却生气地不接受,

他无法接受出自一个中国人之手的钱。”

第三次的恶意,让吴冠中的乌托邦崩塌了,

“它像一把尖刀刺入心脏,永远拔不出来。

我曾千万次对法国怀抱憧憬,

而今付出的是羞耻的实践。”

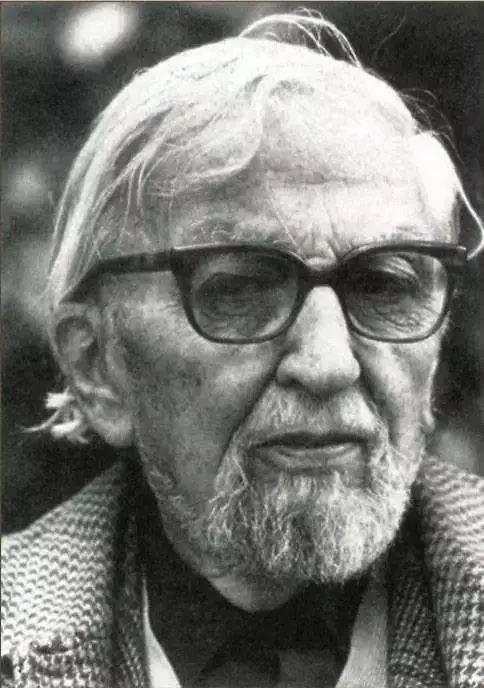

苏弗尔皮

当然,他在国外也遇到过美好的一面,

吴冠中的老师叫苏弗尔皮,

“他的作品从‘形式’入手,磅礴而沉重,

主题都是对人性的颂扬。

是他开启了我对西方艺术品位、造型结构、色彩力度的认知。”

苏弗尔皮将“形式主义”倾囊相授,

但老师的挽留也救不了“浪子”的归国之心:

“我吃了三年西方的奶,

但却挤不出奶。

我必须回自己的山里去吃草,才能有奶。

艺术的学习不在欧洲、不在巴黎、不在画室,

在祖国、在故乡、在家园,

在自己的心底。”

苏弗尔皮只得放手:

“回去吧,像梵·高说的,

做一粒麦子,

在故乡的土地上生根发芽,

别在巴黎人行道上枯萎掉。”

50年代的吴冠中和三个儿子

4

1950年,吴冠中回国,

被安排在中央美术学院任教。

他把自己的绘画对象定义为“人”,

他先画了一个农民给大家看,

“我在画中的农民胸前画上一朵大红花,

但后来反映很不好,被认为是形式主义。”

面对大家的批评,

吴冠中却坚信“形式大于内容”:

“作品只是内容的本身,

它毫无灵气。

而恰当的形式运用,

就能赋予内容的灵魂。

内容是小路艺术,它只能娱人;

形式则是大路艺术,它可以撼人。”

一次批评,吴冠中毫不在意,

他又以“形式主义”画了工农兵,

被大众批判为“丑化工农兵”,

“我与群众和领导隔着河,却找不到桥。”

再次被批评后,

吴冠中坚持以“形式主义”授课,

没多久,有学生状告吴冠中,

说他是资产阶级文艺观。

一次全院师生大会上,

前辈徐悲鸿直接发话:

“自然主义是懒汉,应打倒;

而形式主义是恶棍,必须消灭!”

这次批评后,美院再也容不下吴冠中,

将他调到了清华大学建筑系,

“因为建筑不是人,不怕形式主义。”

在清华,吴冠中教素描和水彩,

“我以往只注重油画,瞧不起水彩,

为了教好课,我不得不在水彩上下功夫。

我将水彩和中国水墨相结合,

然后画了一棵树,

发现那棵树居然有了人的喜怒哀乐。”

吴冠中找到了连接中西方的桥:

用水彩、水墨和油彩,画风景,

如同建筑,风景也不在乎“形式主义”。

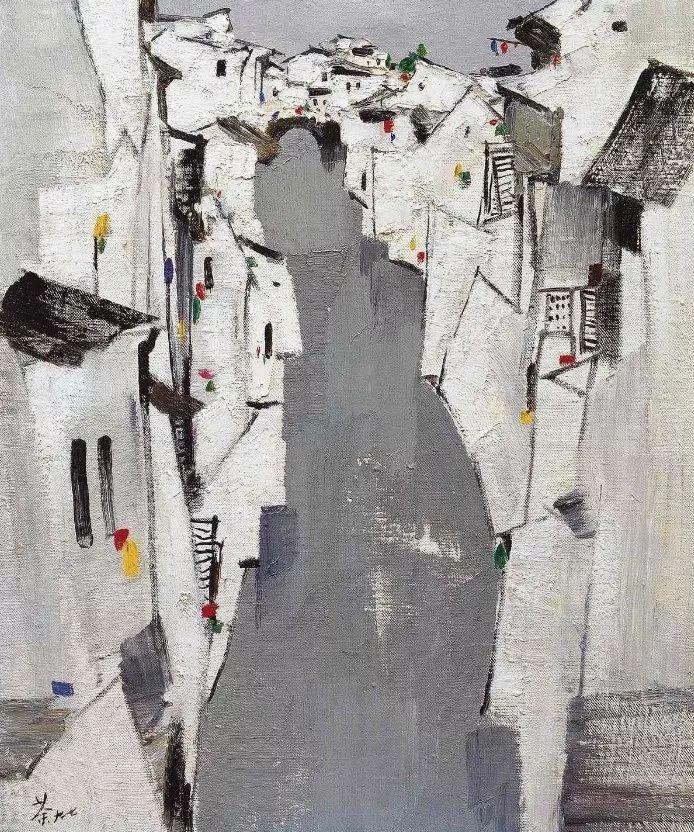

《水巷》

5

爱上风景画后,

吴冠中最期盼的就是寒暑假。

届时,他背着油画布、三合板,

独自深入大山深处,

去探索更多的形式美,

其间,他吃尽苦头。

“山里风雨难料,阵雨来了,我就撑开身体遮挡油布。”

有次从海南岛椰子林作画回来,

发现写生架丢失了一个铜钩,

“写生架有两个铜钩,缺一不可,

这简直五雷轰顶。

第二天,我沿着昨天作画的路线找回去,

居然让我找到了。

我捧起染着颜料和朝露的铜钩吻了又吻!”

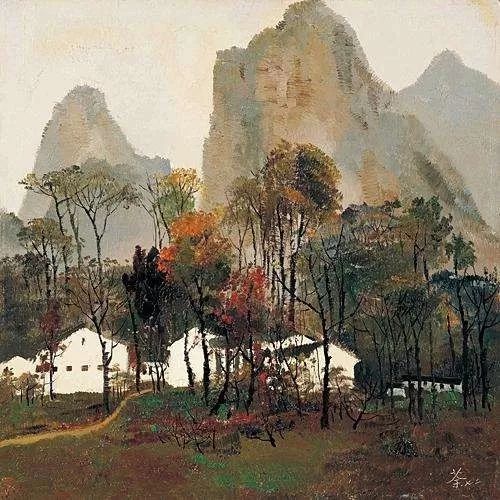

《桂林山村》,“移花接木”的形式民族画

在西藏,他找到了答案。

有个青年战士接他去唐古拉山,

“一路上,雪山、飞瀑、高树、野花穿插其中,

构成新颖奇特的画境。”

第二天,战士和吴冠中又去了,

但这次是坐车,

“4个小时的路程,缩短为20分钟,

路上好多景色都不见了。

我恍然大悟:速度改变了空间,

不同位置的山、村和林被速度综合起来,

组成了引人入胜的画境。”

“移花接木”,成为吴冠中作画的第二个灵感,它让绘画有了律动美。

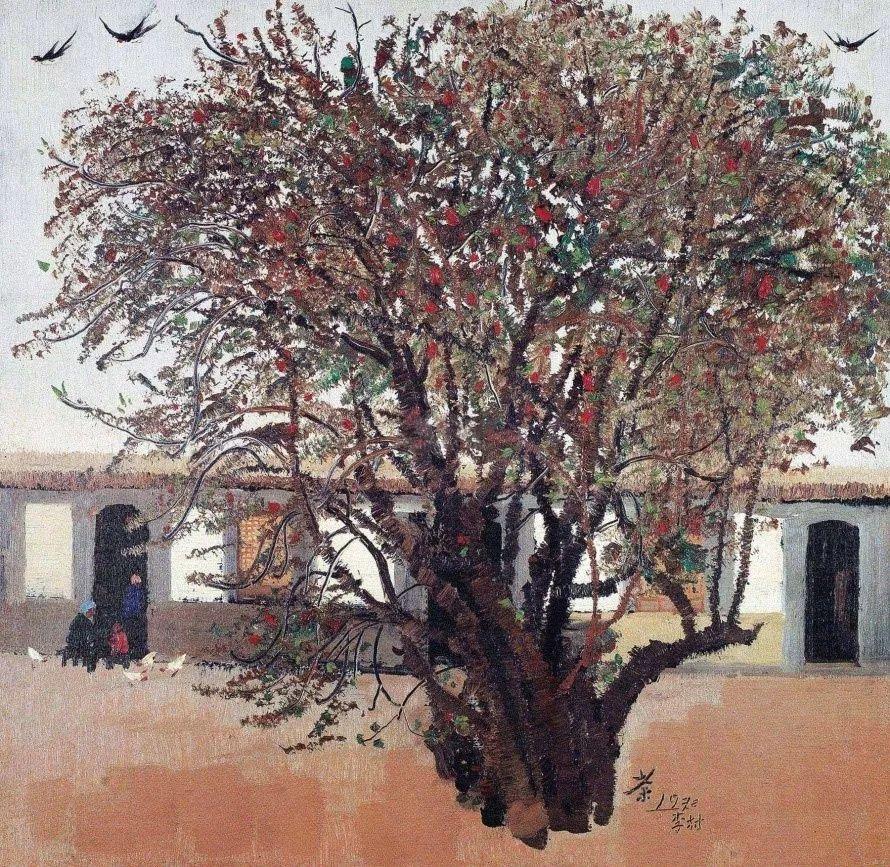

《房东家》

6

因为常年待在深山老林,

吴冠中被查出肝炎和脱肛,

每晚痛得睡不着觉。

朱碧琴见他这么痛苦,

临睡前就摸他的头,

“她说,这一摸,你就睡着了。

她从来不撒谎,竟也撒起这样可笑的谎来,

而我竟也不觉得幼稚。”

没多久,“文革”爆发了。

因为“形式主义”,

吴冠中被下放劳动改造,

他和爱人、三个儿子被分在五个不同的地方。

改造过程中,脱肛尤为厉害,

“痛得不能走路,

我用布和棉花做了一条如同月经带的带子,

缠在肩上,绕过胯下。”

就这样,吴冠中坚持了两年。

两年后,紧张的气氛松弛下来,

但病情仍没好转。

吴冠中觉得人生完了,

他决定以全身心作画的方式自杀。

“我用老乡的粪筐做画架,

日以继夜地画玉米、高梁、棉花……”

他被老乡们戏称为“粪筐画家”,

他的“粪筐”作品后来大多流落到海外,

成为收藏家们的心头爱。

做“粪筐”画期间,

房东、大伯大娘、小孩成了他的作品鉴赏者。

“他们很善良,

当我画糟了,

他们会说画得很好、很漂亮;

画成功了,

他们则会开心叫起来:真美呵!

他们很多跟我母亲一样,

都是文盲,都不是美盲。”

就是这群“文盲”,

让吴冠中相信老师苏弗尔皮的论述——

“漂亮”和“美”是不一样的,

“漂亮是肤浅、是警惕,

而美,是赏心悦目。”

这群文盲,让吴冠中获得第三个作画灵感:

作品一定是有母体的,

这个母体,就是符合人民大众的“美”。

《苏州狮子林》

7

60年代初,吴冠中最爱去的地方,

是江南的村落,

“中学时代,我最崇拜鲁迅。

虽然我不能写出《故乡》,

但我可以画下江南。”

他在江南画了不少山水,

但始终不太满意,

因为江南风光不适合用油墨,

而只有水墨,又缺乏新意。

“文革”一结束,他的病情好转,

就带着学生钟蜀珩一起到江苏、下江南。

有一次在苏州园林,

吴冠中整个下午都不见钟蜀珩,

直到听到她的叫喊,才在一个假山的高处看见她。

原来,她被锁在了园中。

她说:“当我急着在园里瞎转时,

我才发现园林这么美。”

《双燕》

这段话,给了吴冠中意外的启发:

“我们作画都太注重手了,而忽略了‘眼’是‘手’的老师。”

他得到了民族画创新的第四个灵感:眼高手低,

手技随眼力高低而千变万化,

思想则通过眼睛,驾驭手里的工具。

他再度来到江南,

跟其他画家一样,用水墨作画;

但同时,他运用了西方的简约几何作分割,

让作品只有黑白的虚实冲击,

线条纵横的交错对比,

外加一双沧海蜉蝣般的小燕子。

这幅画,就是吴冠中的巅峰作之一:《双燕》。

《武夷山村》

8

作《双燕》的同时,

吴冠中又作了一系列的作品:

《武夷山村》《苏州狮子林》《春如线》等。

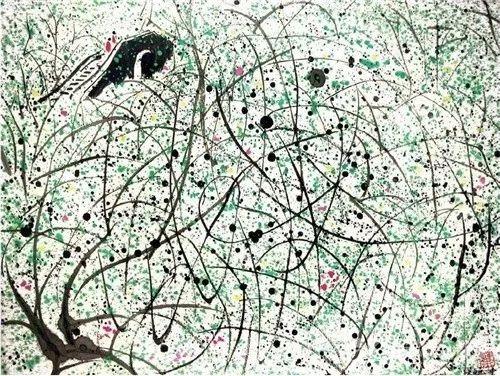

《春如线》

乍一看,这些画风马牛不相及,

但仔细看,它们其实是同类:

它们将画面抽象,

而主题就藏在抽象里面。

这是吴冠中作画的第五个灵感,

他将其归纳为“风筝不断线”。

“风筝放得越高越有意思,

但不能断线,这线,

一头牵的是抽象技巧、笔墨,

另一头牵的则是人民的真实情意,和画的主题。”

《双燕》《春如线》这类画,

无不是在几乎被忽略的地方点题。

或许有人觉得中国不需要抽象画,

但吴冠中更希望推翻成见:

“我追求全世界的共鸣,

更重视十几亿中国儿女的共鸣。

艺术的审美不该是单调的,

高峰的艺术是相通的,不分东西方,

好比爬山,东面和西面的风光不同,

但终会在山顶相遇。

白居易是通俗的,接收者众,

李商隐的艺术境界更迷人,但曲高和寡,

而我,两者都要。”

9

80年代开始,

吴冠中开始不断地毁掉他的部分作品,

“我的很多残次品流入了市场,

被人重金拍卖,成了商品。

艺术品最终成为商品,这是客观规律,

但在一时盛名之下,

往往不够艺术价值的劣画也都招摇过市,

欺蒙收藏者。

毁画就像屠杀自己的孩子,

但与其让它们成为捞金的工具,

不如我亲手毁了它们。”

最出名的,就是1991年,

吴冠中一口气毁了几百幅“次品”,

被外国人称为“烧豪华房子举动”。

那段时间,他感觉失去了艺术创作的欲望,

无处打发空虚,

就钻研画家石涛的《苦瓜和尚画语录》。

十几岁开始,他就崇拜石涛,

但当时他学问有限,看石涛如读天书。

现在,他读懂了石涛的“一画之法”:

“一画之法有三个核心,

一是尊重自己的感受,

二是技随人生,人灭技灭,

三是一法贯众法。

总结起来就是,

在千变万化的感受中,表达自己当下的画法。”

这成为吴冠中最终极也最重要的作画灵感:

无法之法,乃为至法。

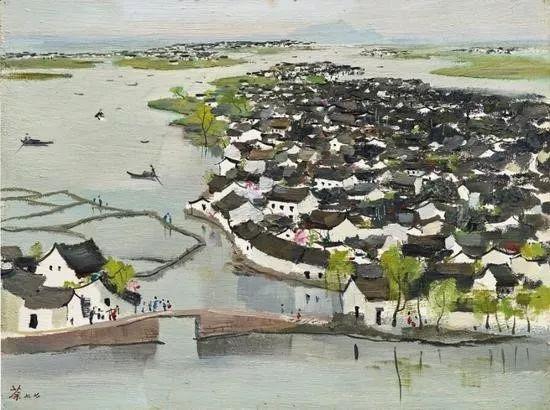

《周庄》

1997年,吴冠中画出了《周庄》,

它是《双燕》的江南姊妹篇,

也是吴冠中的压轴之作。

这幅画里,看不到任何具体的形式和画法,

却又充满各种形式和画法:

里面有江南的写实内容,又有点线面的抽象形式,

有东方的水墨洇染,又有西方的油画写意,

有宏观的高墙黑瓦,又有微观的惬意生活,

有沉静隽永的静物,也有水流环绕的动景……

它是“不断线的风筝”,

它将静景与涌动的人和白云“移”在了一起,

它将“形式主义”发挥到了极致,

它同时拥有了白居易和李商隐,

它把东西方的壁垒敲碎,

它以无法,胜却万法。

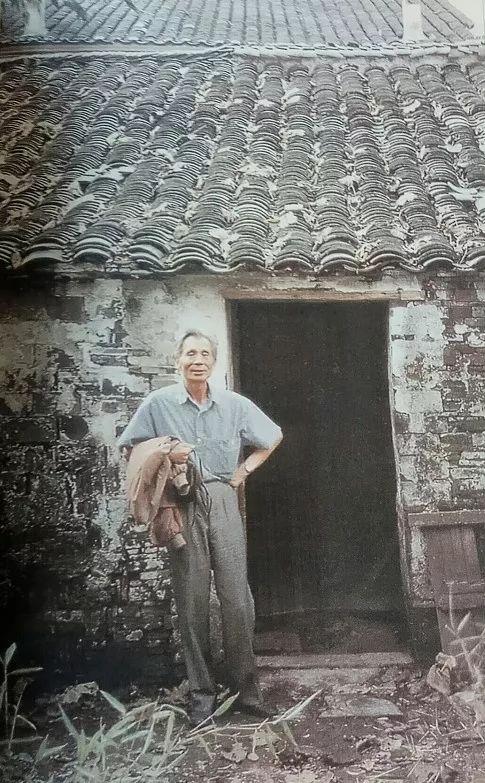

吴冠中故居

10

1981年,吴冠中赴邀去巴黎,

见到了朱德群,

两人少年相识,再见却已两鬓斑白。

当时,朱德群已是法国国籍,

在当地已经功成名就,

“留法三剑客”的赵无极亦是如此。

而吴冠中呢?选择回国后,

一生坎坷,被举报、被批斗、被改造,

三十多年里,“如猎人生涯,深山追虎豹,弯弓射大雕”,

到老了还被商业社会利用。

有一个朋友问他:“如果你当年不回去,

必然亦走在无极和德群的道路上,今日后悔吗?”

吴冠中摇摇头,没说话,

但这番没说出来的话,

他早和爱人说了无数次:

“留在巴黎的同学借法国的土壤开花,

我不信种在自己土地里的种子长不成树!”

《鲁迅故乡》

1992年,大英博物馆打破只展出古代文物的惯例,

首次为一位华人画家举办了绘画展,

这个华人,就是吴冠中。

对于此次展览,英国媒体报道:

“凝视着吴冠中的一幅幅画作,

人们必须承认,这位中国大师的作品,

是近数十年现代画坛上最令人惊喜的发现。”

吴冠中的种子,终于长成了树,

他为国家创造了难以估量的艺术价值,

而这些价值反馈给了他什么呢?

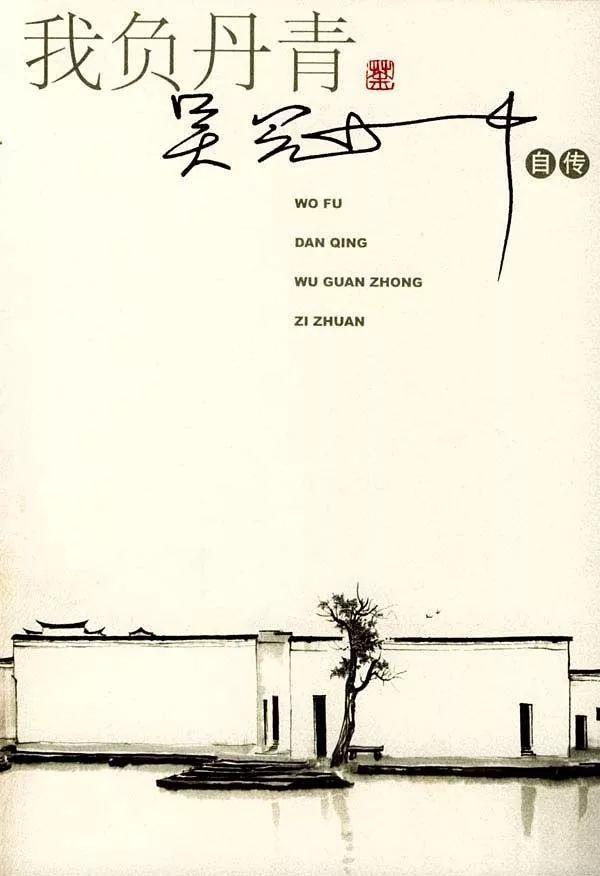

人生最后几年,

他把所有作品都无偿捐给了国家,

自己则在病隙中拼命写个人传记《我负丹青》,

“我写下这份真实的资料,

以备身后人知晓一个真正的吴冠中。”

2010年,吴冠中去世,享年91岁。

儿子吴乙丁回忆:

“遵照父亲的遗愿,

没有告别仪式,没有追悼会。

父亲走时,

穿着他平时喜爱的朴素衣物,

唯一的陪葬品,就是《我负丹青》。”

“我负丹青”,是他辜负丹青了吗?

不是的。

“我负丹青”,

是他背负了中国丹青的使命,

是他要把油画努力实现民族化的夙愿,

是他希望能够推翻各国对于美的成见,

是他感知时日无多而画无止境的喟叹。

“在我躯体走向衰颓时,

情感却并不日益麻木,

甚至翻腾着波涛。

这些波涛本是创作的动力,

但它们冲不动渐趋衰颓的身躯,

这是莫大的悲哀。”

20岁时,他身躯正盛,

拥有使不完的力气。

那时候,他还在杭州艺专,

无限崇拜梵·高、高更,

崇拜他们的作品,

也崇拜他们那颗并未被苦难所击倒的热爱之心。

他遂取笔名为“荼”。

荼者,尝尽世间之苦也,

而后的生活,也如这个字一般,

苦苦缠了他大半辈子。

他呢?他只提了四个字:

嚼透黄连。

这世上就有这么一种人,

只要没有被击倒,他就能继续地笑,

继续地燃烧,继续地翻搅浪潮。

名利啊,富贵啊,

重要吗?

重要,但对他们而言,

更重要的是,

既然心火已点燃,

就别让它熄灭;

或许情不知所起,

但请一往而深。

鲁公网安备37020202370211号

鲁公网安备37020202370211号