祁红的行囊:杯中山海经的故事

“大师”在汉语词条里的解释是指造诣深、享有盛誉的学者、专家等。在市场经济的冲击下,“大师”这个词儿随之变得世俗化。一旦介绍谁谁是大师,总要多看几眼,除了名气外还想打量下有没有几分虚名跟炒作。多数即使低眉顺眼地称对方一句“大师”,那牙缝儿间的空气都有着丝丝捧杀后再“扒皮”旁观的冷意。我们一面感慨着师道尊严的时代已经远去,一面不断地捧杀着周围那些并没有深厚造诣、无法照看自己灵魂的所谓老师,并像酵母一样发酵他们的虚荣心跟欲望,相爱相杀循环往复。这背后其实有着更强烈的、对持有师道以训弟子的老师的呼唤。尤其在茶界如此乱象的当下,我也希望有一位自己内心认可的老师,像一块稳定肥沃的土地让我能长出踏实跟勇气。

闵宣文,应该就是这样的老师吧。

虽然我们相识时间并不久,去年见过闵老后,有强烈的把他写出来的冲动。但像茶叶要散散火气再喝一样,不想因一时感动导致叙述情感浓艳,也不至于淡得要枯寂的时候再起笔写出来。

2011年《三联生活周刊》第十三期的专题是“红茶的性格”,那时候只是当成一个选题,而并非后几年为茶出的专刊,因此用大篇幅报道了祁红、正山小种、滇红、川红。六年过去后,主编李鸿谷提议要把之前的文章集结成册,让我凭借多年对茶积累的判断力,挑选能够沉淀下来的内容。2011年金骏眉已经开始热销,在欲望的膨胀下,记者仅仅凭借几天的采访,在对内容没有判断的前提下很容易被带偏。于是正山小种的那一篇中,推敲后没有太多值得留下的内容。祁红则相反,除了有一些人物语言上的“神化”外,多数还可以留下来,其中就有写到闵宣文的内容。这本书集成后,以《新茶经》的名字出版。冬天恰好到访祁门,想是不是要带一本去给闵宣文,因为写这篇文章的人是三联已经离职的一位记者,对我误解颇深,到现在都常骂我以茶为生,是靠写茶谋虚名的“茶贩子”,因此曾经再三犹豫过有没有必要,也是后来得知詹罗九的离世(注释1),让我鼓起勇气找到闵老。

闵宣文和胡希云

帮我找到闵老的是祁门群芳最茶厂的厂长——胡希云。第一天到祁门,只是在胡希云厂里陪着他喝酒聊天,他为人豪爽嗓门也大,听说我要见闵老掏起电话就打了一个。在电话里胡希云称闵老为“老爷子”,他跟闵老寒暄了几句后,相约明天早晨在胡希云家里见面。胡希云的性格中有着看透世事的不羁跟粗糙,但谈到闵老的时候他倒是放缓了语气、压低了嗓门儿,这让我对闵老越加好奇,期盼着隔天约定的时间快点到。

第二天一早,闹铃一响就毫不贪恋床榻,一骨碌爬起来整理了下对祁红的问题就出发去胡希云家了。原也有早到的习惯,加上好奇这个现在号称祁门红茶泰斗的老人如何登场,于是越加积极。应该是坐一辆黑色的轿车由人送来吧……起码是局长的派头,我一面腹黑的想,一面脑子里面过了一下已经见过的那些大腹便便走起路来像官僚说起话来才有学者气息的“泰斗”“、“大师”们。

过了不多时,一位头发近乎银白苍瘦老人,从一辆国产的菲利浦自行车上稳稳落地。站稳后他试图抬车进来,旁边的闫先生眼疾手快,赶紧上去帮老人家把车子提到院子里靠墙立稳。老人瞧瞧并不认识的老闫,文气地笑说:“谢谢你啊。”

听到院子里的动静,胡希云扯着嗓子迎出来说:“老爷子,你来了!还想去接你呢。” 站在一旁并没说话的我,才知道这个肯定八旬出头,骑着一辆自行车来的人居然是祁红泰斗闵宣文。这与我内心酝酿的大师登场,差的已经不是剧情,而是离谱到要换剧本了。当然,这登场也收敛了我之前的偏见,更快地切入主题了。

头一天晚上,在胡希云家胡乱翻茶出来喝的时候,一个罐子上印着“9371”,标签却写着104的陈茶让我们很好奇。于是上来问闵老这是什么茶? 闵老看了一眼绿色铁皮罐,念出了罐身上写的“Special Chunmee”,说这应该是绿茶吧。他这个岁数的人,能熟识英文商标并用英音念出来让我默默吃了一惊。由此说起上面标签手写的唛号104,老人说应该是改革开放后各个工厂、公司自己的编号。回忆了一下,他说安徽的唛号是四个字的,譬如:1110,上海的则是五个数字组成。祁门红茶外销,一级茶叫1110、二级茶叫1121、三级茶叫1132。大概因为他经历了祁门红茶近代的一个鼎盛时期,对这些业务烂熟于心,现在回忆起来仍是他特有的三思而后言。

接着又问了现在明目繁多的祁门红茶,在相对稳定的国营时期品级之间都有什么区别?闵老回答说茶叶在差不多等级区间的范围内,区别很微小。微小是各个出品单位的操作工艺导致的变化,同样的生产的规程,祁门的南乡跟西乡的口味上略有差别。所以说,过去的祁门茶或者再早的洋行经营时期,有几十箱茶叶销售结束后,要等明年才有货。而洋行为了保持明年货物口味的稳定,开始使用拼配来平衡商品口感。这个在外人说起来一定得玄虚化的秘诀,被闵老淡淡地道出,让本来已经知道答案的我对他又多了几分钦佩。

但我还没有放弃内心对人性拷问的残念,在几个问题过后,调皮的问闵老:“现在祁门红茶专业领域中,您最年长被称作“祁红泰斗”,可是没有石头缝儿里蹦出来的大师,我想问问您年轻时候是哪个学校毕业的?“ 唐突、毫不掩饰的直接,一直是我被身边朋友或爱或恨的原因之一。大家看我对着这个白发苍苍的老人,仍旧这样直接,有几人神色中多了几分惊讶。

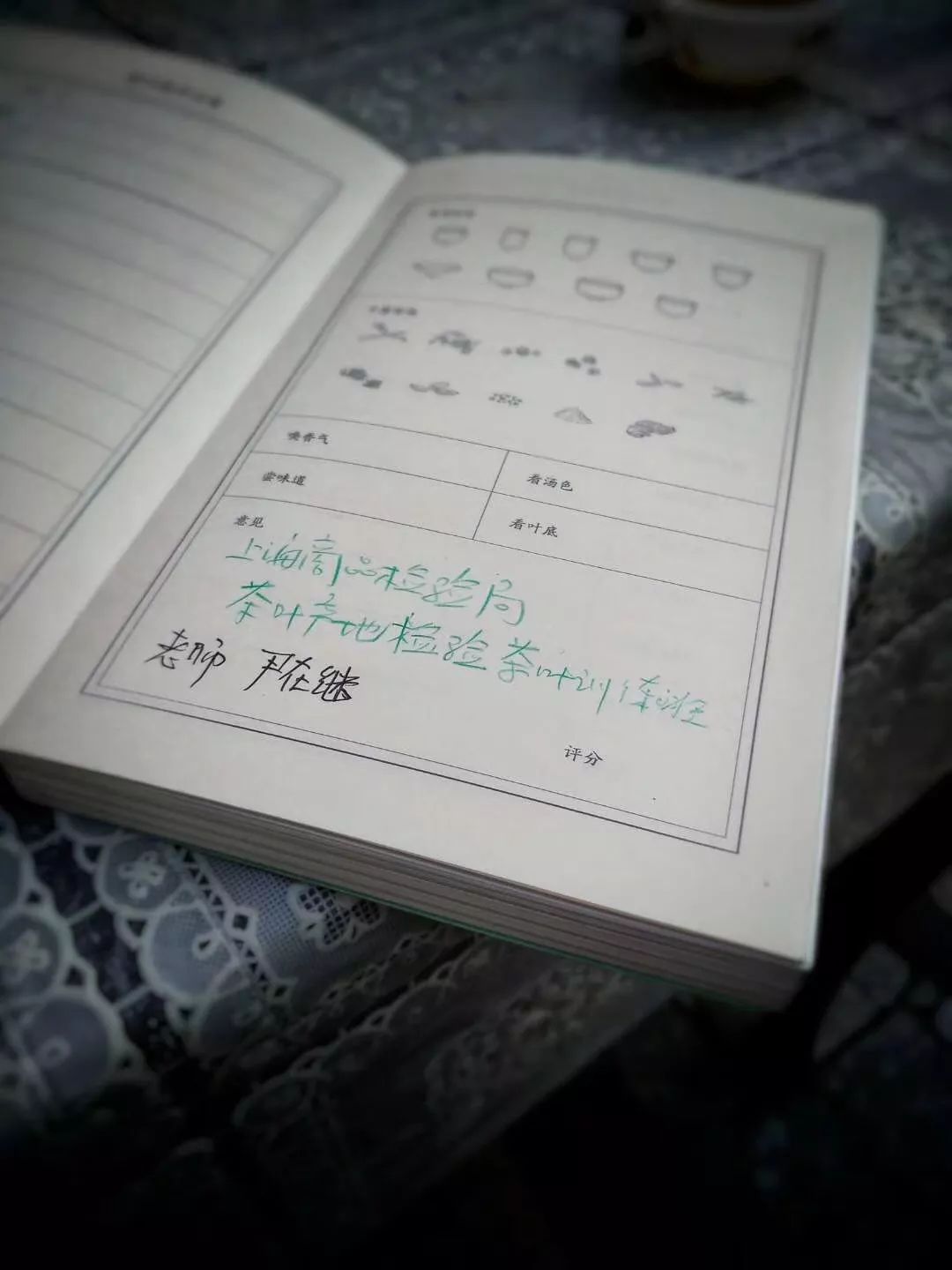

闵老苦笑说:“我没有学校,我是训练班毕业的。”“ ”“那您学的是什么训练班啊?”我赶紧问道。闵老答到:“评茶训练班。” 我仍追问:“那是哪年?”闵老回答:“1951年。”终于快接近重点了,我于是更加急迫的问:“那时候的评茶训练班,是谁给您讲评茶,您的老师是谁?”闵老本来老迈已经模糊的眼睛突然亮了一下说:“我写给你名字吧,这个人还在,已经九十几岁了。” 我于是把手里正在记录的评茶本翻开一篇新页,告诉他写在“意见”一栏中。 他像小孩子一样,边写边念着:“上海商品检验局,茶叶产地检验,茶叶训练班。老师——尹在继。”写完自己又校对了一遍,才郑重的递给我。66年前老师的名字,就这样永久的留在了我的评茶本上,成了很好的纪念。而我当时已经卸掉了那种孙猴子打妖怪的邪气,慢慢喜欢上了闵老。

卸下对人性的好奇, 后面更多集中在祁门红茶拼配以及闵拼口味的好奇上。我问闵老,是否可以去他家里喝一下他平时喝的茶?我想知道这样一位祁红的泰斗,平时到底喝什么口感的茶,喝到并且记住那个味道成了我当时的执念。闵老拒绝了我,说家里不方便我去,条件不好。因为以前也遇到过被访人想保存自己的尊严,不愿让人看见自己的窘境拒绝的情况,因此也没有更多追问。

于是跟闵老说起曾经遇到的一位昆虫学家,也是家境窘迫,斗室里堆满了自己做的标本,因为没有场地,很多标本都发霉了。当我提议跟着他去他家里看看那些标本,他拒绝了。我说我不在意,他说:不是你在意不在意,这是我跟我老婆最后的尊严,请你尊重我。 我讲完这个故事,顿了一下跟闵老说:“其实我能理解他的窘迫,但他人生中最闪光、最被人看重的不恰恰应该是那些标本么! ” 说完我们就闲聊其他,不再追问了。

祁门山场的菌类

过了不多久,闵老突然问我:“你开车来了么?”我答:“当然。” 闵老说:“只有你跟你先生跟我去,其他人留下来。” 我当时又惊又喜,一句废话没有拉着闵老上了车。在车上,闵老很沉默,除了指路外并没有多余的话。没多久,车驶入祥源茶厂的厂区,看门的大叔看到闵老赶紧打开门迎我们进去。闵老的家在厂区里?之前倒是听胡希云说过,闵老的儿子在外工作,儿媳妇身体不好又要照顾孩子,闵老独居。

把车停好后,闵老带我们走到厂区的宿舍区。在某栋宿舍楼下,他跟我说:“你们在底下等我吧,不能上去。“ 我点点头,表示同意。他走进宿舍楼,过了一小会儿又出来了,并且空着手。我以为他一定是反悔了,因为他泰斗的位置,拿什么茶出来都容易招致争议,那么多徒弟跟厂商不好平衡也是常理。但他走近我开口说: “你们跟我上来吧。” 我内心真的是狂喜,能够一睹祁门泰斗的日常居住状态也是很特殊的经历。

闵老走路慢而稳,跟他说话时候一样。爬了三层楼,他拿出钥匙一圈圈地开着我们面前这个屋子的门。他拧门锁的时候,我以为我面前要呈现出起码两室一厅的一个建筑格局。但门一开,我看见的只是一间简陋的宿舍房,直接看到了几米外的阳台。一室,一张床、一张很小的床头柜、一个塑料拉链简易的衣柜。

我的世界凝滞了,已经忘了刚才企图喝到泰斗日常茶的贪念。闵老没有注意我的情绪变化,他自然地走到那个塑料衣柜旁,拉开拉链。我看到一些他平时穿的衣服挂在里面,还有一些日常用品,别人送的几瓶酒。他用手向深处摸索,找出一只很小的文件箱。他转身将小行囊放在床上,拉开那个小箱子的拉链,就像要拉开尘封的时间般。随着拉链逐渐的拉开,我看到箱子里有他年青时候代表祁红出去开会时带的两条领带、他故去老伴儿的照片、孩子们的照片、一些明显上了年头手写的书信、自己年青时候的获奖证书…… 他从这些中间,找到一只小茶罐,拿出来,缓慢地拉上了箱子放回去。

他转身的时候,我倔强地擦了擦眼睛,装成若无其事的样子。这是我有生以来,看到的最窘迫的泰斗,他一生的荣耀与思念都局促的藏在这个毫不起眼、连皮箱都不是的小箱子中。

沉默中,他说:“找到了,我们走吧。”我就梦游一样,跟着他不知怎样下了楼。在楼下,他翻过罐子,用手一点点的开始抠上面写了茶出处信息的标签。他看着我,就那样慢慢地一点点地撕掉那些有信息的胶纸,时间似乎都被这动作拉长了。当他确认我不会看到任何这茶的信息。他将茶赠给了我说:“我喜欢喝老味道的祁门红茶,不爱喝新工艺,喝了一辈子了。我喝的茶也没有你想象的那么好,都是平常茶。”

我什么也没说,接下了茶。调整了情绪,跟着闵老一起吃了晚饭。晚饭的时候,聚集了祁门红茶传承人的半壁江山,也都是闵老的徒弟。但都正值壮年,对名利还有自己的执念。其中有一个说:“我们就要好好保护身体,好好活到闵老的这个岁数……。”闵老就像小孩子一样,坐在一群徒弟中乐呵呵的,好像听不见徒弟们的言语,也感受不到这中间或强或弱的气场。那感觉,真像最后的晚餐中耶稣的神色。我旁观着,很难理解本应该如胡希云那样洞穿世事无常的闵老,却有着愚钝的保护着小孩子般的天真神色。但时隔半年,中读开的音频课程让我遇到很多带有执念因茶求问的人,倒让我突然理解闵老那种单纯的平和了。

祁门红茶山场土壤

什么是祁红的老味道?什么是祁门香?除了那些祁门独有的紫色片麻岩土壤跟独特的小气候……我在闵老的那只装满了他一生精华的简陋行囊中找到了“祁门香”老味道的精魂。

于是决定今年一定让闵老一个人,完整地做一次“闵拼”。就在前不久,同事去往祁门祥源茶厂斡旋这件事。当天闵老给我发了条微信写到:“姝滢老师:你好,去年秋月曾在祁门初见,之后从微信中得知你对茶厂感情深厚和研究,很辛苦。今天程磊老师来祁门祥源祁红茶业交流。特此告你。”

我拿着手机看了三遍,读出了声,像在读一封期盼许久的友人的信。日本汉学家内藤湖南在《苦热颠语》中写到:“若夫四十以后,老境渐至,已是夕阳之中爱抚子孙的年纪。对浊恶世界有了十之八九的阅历,一方面拒绝舍生取义成仁的敢作敢为气质,反而养成了趋利避害的思想意识……若人寿可缩短到四十岁,则世界之纯美岂止数倍于今日。”在此之前,我也一直认同此说。但在闵老之后,倒想活得久一些,好好地跟这个世界相处了。

戊戌年夏于景德镇扫叶山房

点击上图,订阅《杯中山海经》专栏

2017年由于负责编辑整理《新茶经》,梳理了周刊在此之前关于茶的文章,发现之前比较有价值的是关于中国茶地理、工艺溯源的那部分,于是根据已经有的文章按照地理关系分章梳理成册。茶叶的风土味道于不同的地理条件,塑造出不同他处的独特滋味,也更因此衍生了有原产地气质的人情故事,这故事真实不虚,常常让你喝起那儿的茶,眼前浮现那儿的人生出不一样的情愫来。

在编辑安徽茶那一章的时候,我就常常有这样的感觉。不知是不是徽商有早期资本主义萌芽的DNA,徽州的茶除了人文气息之外更多带着超越时代的前置感,而很多当时看来并不被大多数人知悉的大师,恰默默的保持着徽茶的理智跟超前探索。

譬如1936年出生的詹罗九老先生,一生致力于徽州茶的探索跟复兴,在生前他曾经成功的开发出包括“雾里青”在内的多种皖茶,但都因为种种原因犹如流星般闪耀一时便又默默无闻了。编辑到詹老先生这篇文章的时候,有很多观念产生了强烈的共鸣。这个觉得“卫星都能上天了,创造名茶还不太容易。”的老人,怎么也想不明白当时创出的那几种精工细作的皖茶,为什么那么快就被品质并不如此的茶覆盖迭代了。于是试图找到老先生的联系方式,等书编辑出版了以送书的名义上门拜访。跟先生叨念了下自己的想法,没想背对着我坐着看书的先生说詹老先生已经在2013年去世了。沉默了半晌开始编辑祁红的文章时,闵宣文的名字蹦在我面前,竟也是一位八旬老人。于是马上搜索关于闵老的近期消息,发现仍然活跃的时候内心竟然有种喜悦,这既是这篇文章篇外的起点。

(图片由作者提供)

大家都在看这些

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有,欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台。

点击以下封面图

一键下单「寻找夏朝:中国从哪里开始」

▼点击阅读原文,今日生活市集,发现更多好物。

鲁公网安备37020202370211号

鲁公网安备37020202370211号